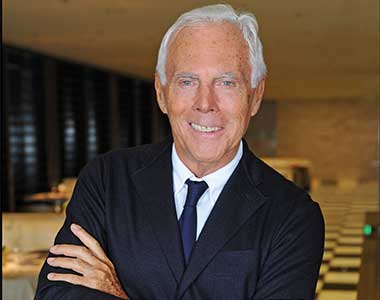

Quando oggi i giornali nazionali elogiano la filantropia discreta e silenziosa di Giorgio Armani, in realtà colgono solo un aspetto di un uomo che ha incarnato fino in fondo l’essere “milanese”. Armani non ha mai amato la ribalta, non ha mai desiderato clamore, nemmeno quando le sue iniziative salvavano vite, sostenevano ospedali o portavano aiuto concreto a chi viveva nell’ombra del bisogno. Il suo stile di vita, coerente dal primo all’ultimo giorno, ha un filo conduttore: sobrietà, concretezza, senso di responsabilità civile. Non stupisce dunque che abbia voluto funerali riservati, lontani da ogni celebrazione pubblica. È la misura di chi non ha mai confuso successo con vanità, e ricchezza con ostentazione.

Andrea Gori, oggi presidente di Anlaids Lombardia, ha ricordato il coraggio di Armani quando, negli anni Novanta, il tema dell’Aids era circondato da stigma e paura. Allora pochissimi avevano la forza di esporsi, di legare il proprio nome a una malattia che faceva paura e generava esclusione. Armani c’era, silenzioso, ma presente. Non si è tirato indietro quando il professor Mauro Moroni, pioniere nella lotta all’Hiv, bussò alla sua porta. Non chiese tempo, non pretese ringraziamenti: in ventiquattr’ore mise a disposizione uno stabile ad Abbiategrasso, lo ristrutturò e lo arredò, permettendo a migliaia di persone di ricevere cure. Non si trattava di carità episodica, ma di un modello di solidarietà radicato nella cultura ambrosiana: dare senza proclamare, aiutare senza spettacolo.

Questo stile ha segnato anche il rapporto con Convivio, la grande mostra-mercato benefica nata nel 1992 grazie alla collaborazione dei più grandi nomi della moda italiana. Armani non amava le cene scintillanti né le luci dei riflettori, ma si informava puntualmente dei risultati economici dell’evento. Voleva sapere quanto si era raccolto, come sarebbero stati utilizzati i fondi, quali progetti sarebbero diventati realtà. Non si accontentava di apparire, pretendeva concretezza. Un atteggiamento raro, soprattutto in un mondo, quello della moda, dove la visibilità è spesso parte integrante del successo.

Lo stesso tratto emerge nel lungo legame con Opera San Francesco, dove da oltre vent’anni Armani ha offerto sostegno costante e silenzioso. Nessuno lo ha mai incontrato di persona: nemmeno i responsabili dell’istituzione hanno avuto udienze o foto celebrative. Eppure la sua presenza era tangibile, attraverso donazioni regolari, lettere, piccoli gesti che univano l’aiuto economico a un’autentica vicinanza. Persino i suoi dipendenti hanno indossato, in più occasioni, i grembiuli dei volontari, segno che la solidarietà non era un gesto delegato, ma un valore condiviso. Fra’ Marcello Longhi, presidente dell’Opera, ha sintetizzato bene questo spirito: Armani non era vicino solo generosamente, ma con “l’intelligenza di una visione aperta”. Capiva che l’eccellenza di Milano, la sua forza economica e culturale, non avrebbe senso se non accompagnata dalla possibilità, per i più poveri, di avere “un po’ di vita buona”.

Ecco allora che l’immagine di Giorgio Armani si intreccia con quella della città che più di tutte lo rappresenta: Milano. Non la Milano delle sole passerelle, dei grattacieli e della finanza, ma quella della borghesia laboriosa, della solidarietà silenziosa, della filantropia che non ha bisogno di palcoscenici. È la Milano cattolica, plasmata dal rito ambrosiano, ma segnata anche da un’etica calvinista che guarda al lavoro come strumento di crescita collettiva e non solo individuale. Qui il successo non è mai puro privilegio, ma si misura nella capacità di redistribuire, di prendersi cura, di guardare oltre il proprio perimetro.

Non a caso, monsignor Mario Delpini, celebrando i funerali di Silvio Berlusconi, ricordò che «è stato un uomo: un desiderio di vita, un desiderio di amore, un desiderio di gioia». Parole che, pur in contesti diversi, possono adattarsi anche a Giorgio Armani. Con una differenza sostanziale: Armani ha incarnato fino in fondo lo spirito milanese, rifiutando i funerali di Stato o le celebrazioni pubbliche, che avrebbe trovato incongrue, persino offensive. Per lui l’eleganza non era farsi notare, ma farsi ricordare bene. E così sarà. Perché la memoria che lascia non è fatta di clamore, ma di vite migliorate grazie al suo contributo.

C’è una frase che sintetizza tutto questo: «Eleganza non è farsi notare, ma farsi ben ricordare». Non è solo uno slogan, ma una filosofia di vita. Armani l’ha applicata non solo ai suoi abiti, ma al modo stesso di vivere e di intendere il ruolo dell’imprenditore. Non servono monumenti per ricordarlo: bastano le opere, i gesti concreti, le istituzioni che ancora oggi beneficiano della sua lungimiranza. In questo senso, Armani ricorda un altro “milanese” illustre, anche se nato altrove: Marie-Henri Beyle, più noto come Stendhal, che volle solo l’aggettivo “milanese” inciso sulla sua lapide. È un’identità che basta a sé stessa, un modo di appartenere a una città che sa essere capitale del lusso e della moda, ma anche luogo di solidarietà autentica.

Armani è stato l’incarnazione del “milanese” del Novecento: lavoratore instancabile, perfezionista, riservato, sobrio nelle forme e solido nei contenuti. Ha contribuito a fare di Milano una capitale internazionale senza dimenticare mai la sua anima popolare, le sue file silenziose davanti alle mense dei poveri, i malati che attendevano cure, le famiglie che cercavano dignità. Non c’è contraddizione fra la moda e la solidarietà: nella sua visione erano due aspetti dello stesso impegno, due facce di un’unica responsabilità. Una lezione che vale più di qualsiasi celebrazione ufficiale.

Per questo, la sua scomparsa lascia un vuoto non solo nel mondo della moda, ma nell’intera città. Milano perde un simbolo, ma eredita un esempio. Un esempio che non ha bisogno di statue né di piazze intitolate: basta ricordare che dietro ogni gesto di sobrietà c’era un’idea precisa di giustizia, dietro ogni silenzio c’era una presenza concreta. Giorgio Armani non ha mai cercato la gloria terrena, ma ha scelto di essere ricordato per ciò che ha fatto. In questo, davvero, è stato “milanese” fino in fondo.